備忘も兼ねて、2018年の中盤、小鷹研が颯爽と駆け抜けていったいくつかの活動をまとめて記録しときます。というか、最近の怒涛の研究室関連の活動の全てをスルーしてしまったら、研究室ブログの存在意義などゼロに等しくなるわけです。これはまずい。

6月初旬は、人工知能学会でOSの招待講演(発表はちょっと詰め込みすぎですべり気味、、)から家族で屋久島旅行へ。それから6月24日には、名古屋のGOLDEN ARTS CAMPで行われたVRイベント『没入の宴』でトーク(これはすごく反応良かった)。それぞれ30〜40分の長めのトークで、どちらも幽体離脱関連の話を中心にした。

この歳になって、ようやく、「人に呼ばれてしゃべる」という事態に対して、肩肘張ることなく楽しめるようになってきた。「いま、自分が、一番関心を持っていること」を話している時の時間は、飲み会でラフにしゃべっているときみたいにあっという間に過ぎていくし、そのような前のめりの感じの時は、お客さんとの共感の場もつくりやすくなる。これは、授業についても言えることで、だから、「何かに強力に魅せられている」という状態に自分を常にキーブすること、そのような環境を整えること(養老孟司風に言うと「手入れの思想」)こそが、長い時間しゃべるような場を楽しむことの一番の近道だろうと思う。いずれにせよ、自分で研究室を持ってからは、局所的なスランプを随所に挟みつつも、総体的に見れば、ずっと<異様なテンション>を保ち続けることができている。

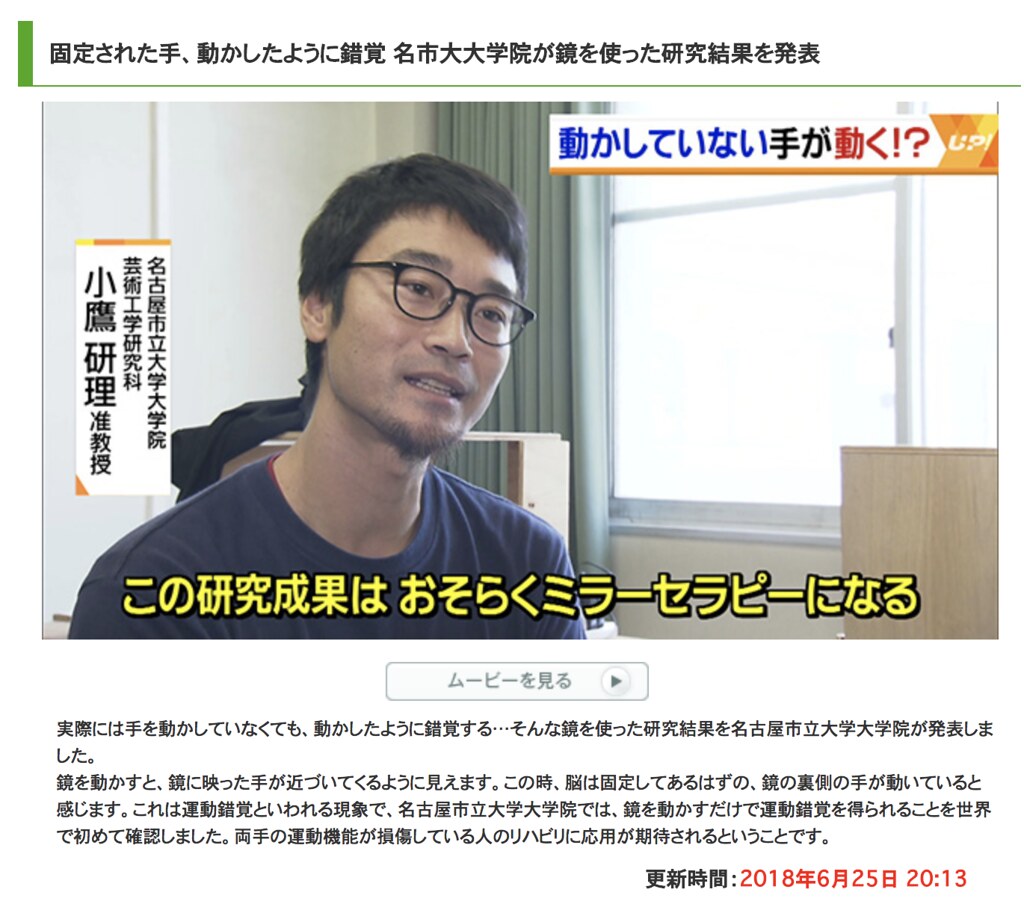

それで、『没入の宴』が終わって、すぐ、博士課程の石原由貴の「動くラマチャンドランミラーボックス」研究が、国際論文誌i-Perceptionに採択(6月24日)。その内容を同日付でプレスリリースしたところで、いくつかの取材を受けることになり、中日新聞(6月26日)と名古屋テレビ(6月25日)で、それぞれ実験の成果を取り上げていただいた。

この研究は、MVF(ミラー・ビジュアル・フィードバック)の運動錯覚において、鏡像が独立に果たしている影響を初めて抽出したもので、学術的にMVF研究を大きく前進させるものだと自負している。そして、実際、査読者も僕たちが主張する新規性を認めたうえで、改訂論文に対して、その主張を補完すべく、その線でありがたくも厳しい手厚い修正を求めてきた。で、石原さんは、その要求に対して、追加実験による検証で見事に応えたのでした。僕個人としても、論文査読から採択決定に至るまで、ここまで見応えのあるプロセスを踏んだのは、本当に久しぶりで、すごく楽しかった。石原さんは、社会人博士なので(週に二回大学に来てる)、5年で卒業の算段なんですが、三年目にしてようやくこの大きな一本が通り、それで実を言うと既に二本目も投稿済みだったりする。極めて順調。

さて、少し話はずれますが。取材というやつは、本当に難しい。長いこと時間かけて対応したものが、なんのエクスキュースもなく掲載されないのも気分が悪いけれど、世に出てしまったならばそれはそれで、いろいろと悩みのタネを抱えることになる。学術的に重要な点と、新聞・テレビが取り出したいキラーフレーズは、相容れないことがほとんどだ。今回のプレスリリースに関して言うと、確かに今回の研究成果は、ミラーセラピーの設計において、重要な基礎的知見を与えるものになると思う。ただ、論文では、そのような応用への道筋の問題については、ほとんど主題化されていない。いずれにせよ、個人的には、まずなによりも、「<明らかに動いていない>手が、しかし<明らかに動いている>と感じられること」、そのことに伴う主観的な軋みを味わい尽くしてほしいし、報道には、それを臨場感を持って伝えてほしい。その土台のうえで、応用について考えをめぐらせること。それこそが、現代的な意味での(神経科学的リアリティーに関わる)啓蒙だと思うんだよな。

さて、中日新聞ではいきなり

「脳が得る情報は、手の感触より視覚の方が大きいことが分かった。」

なんていう度肝を抜くような小鷹のコメント紹介されており、文字通り度肝を抜かれたわけですが、もちろん小鷹はそんな雑な話をするわけがないのです。今回の実験だけで<脳が得る情報>の全てを扱うことになるわけがないし、仮にこれが「運動錯覚」の話をしているのだとしたら、今回の実験でも示されている通り、ある方向へと直進的に移動する手の運動感覚を打ち消すためには、その3倍以上で、逆方向に動く(偽の)鏡像が必要となるので、運動錯覚を構成するうえでは、視覚よりも、proprioception(筋骨格系)に対する信頼性の方が(当然)圧倒的に大きい。上の文章は「脳が得る情報」が何を指すかわからない点で、結局、間違っているか間違っていないかも同定できない意地の悪い悪文なわけですが、それが僕自身の口からついて出ていることになっているわけで、これを最初に見たときは相当ショックだったし、積極的に知人に伝える気にもならなかった。一方で、科学の報道なんてもんは、こんなものだということはよくよくわかっているし、こんなことでやり合って、僕の貴重な時間のリソースを削ることほど馬鹿げたことはない。ということで、もう、この件は忘れた(その他の点については、比較的よくまとめていただいています。ありがとうございます)。

いずれにせよ、一般向けの正確な情報は、小鷹が直接書いたプレスリリースに尽くされています。

https://research-er.jp/articles/view/71890

そのあと、7月は、なんといっても、美術手帖WebのReviewを初めて書かせてもらうという事件があった。(もちろん、この間、ず〜っと授業をやってることをお忘れなく。今年は特にいっぱいやった。)

そもそもの依頼のきっかけは、今年の春休みの少し手の空いたときに立ち上げたはてなブログ「ことばの錯覚」で、谷口暁彦さんの展示のReviewを勝手に書いていたのが編集者の目に止まったことにある。プライベートなところで真剣に書いた文章が、気まぐれな風に揺られながら運良くどこかに着床することのできた綿毛のように、偶然の網をかいくぐりながら誰かの心に届いて、そうして公的なところからアプローチがある、というのは僕にとって極めて理想的な仕事の<届き方>なのであって(これとは正反対に、全方位的に投げつけたものがたまたま僕の顔面に命中してしまったかのようなクソみたいな仕事の依頼も山ほどあるが、そういうものは腹立たしいので返信すらしない)、だからすごく気概を持ってこの(僕にとって)目新しい仕事にのぞむことができた。

実を言うと、展示の対象が最終的に決定するまでにいろいろと紆余曲折があったわけですが(それは内緒)、いずれにせよ、結果として、同時代のシーンおよび作家について網羅的な知識を持っているわけではない僕が、それでも近年自信を持って面白いと断言できる数少ない作家の一人である小林椋さんの展示のレビューを書けることになったのは本当にラッキーだったとしかいいようがない。いい展示では、論点は、勝手に向こう側から降ってくる。限られた字数の中でstoryに一貫性を持たせていこうとするその過程で、作品について、僕自身が、よりよく理解するようになる。あるいは、理解した気になる。あれを書いていた一週間足らずの時間は、強烈に濃密な時間だった。また、いずれ、やりたい。

https://bijutsutecho.com/magazine/review/18103

8月には、僕の研究室で修士号をとった研究生の森光洋くんとすすめている、HMDを使って腕が伸び縮みする体験を与える「Elastic Arm Illusion」が、VR Creative AwardのFinalistに選ばれた。で、急遽、24・25日と、森くんと四年生二人(岡田くん、安楽くん)を連れて、渋谷のEdgeOfというところへVive一式を持ち込みデモをしてきた。Finalist(12組)からさらに遡って、一次審査通過組(35組かな?)のリストをご覧になればわかる通り、ハイパーごりごりの産業寄りのラインナップの中で、うちの研究室がやっているような錯覚体験指向の作品を、一つポツンと選んでもらったことに大きな価値があると思ってる。3年前に、曽我部さんの卒業研究で、物理的に観測される自重変化と映像空間における身体の伸縮イメージを連関させる手法を見つけてから、少しずつバリエーションを増やしながら各所で発表を積み重ねていったことで周囲の認知度が上がってきたことの成果だと思ってる(だって、体験型だもんで、やらなきゃわからんし)。

お客さんの反応は(1月の戦場の時と同様に)抜群だったんだけど、残念ながら結果には結びつかず。12組中7組が何かしらの賞をもらってるんだから、正直、呪詛の一つや二つも吐きたくなる気持ちがないわけでもないけれど、イベントとしてはすごく完成されていて、展示スペースの雰囲気は(一般的な学会会場と違って)さすがに洗練されており、お客さんの関心もとても高いし、何よりも有名人が多いので学生のテンションも自然と上がるわけで、素直に研究室としてまたここに来たいと思わせる祝祭的な空間だった。

以下は、moguraVRの記者の方による当日のイベントの総括記事。elastic arm illusionについても、比較的大きめに取り上げてくれていて嬉しい。

https://weekly.ascii.jp/elem/000/000/418/418613/

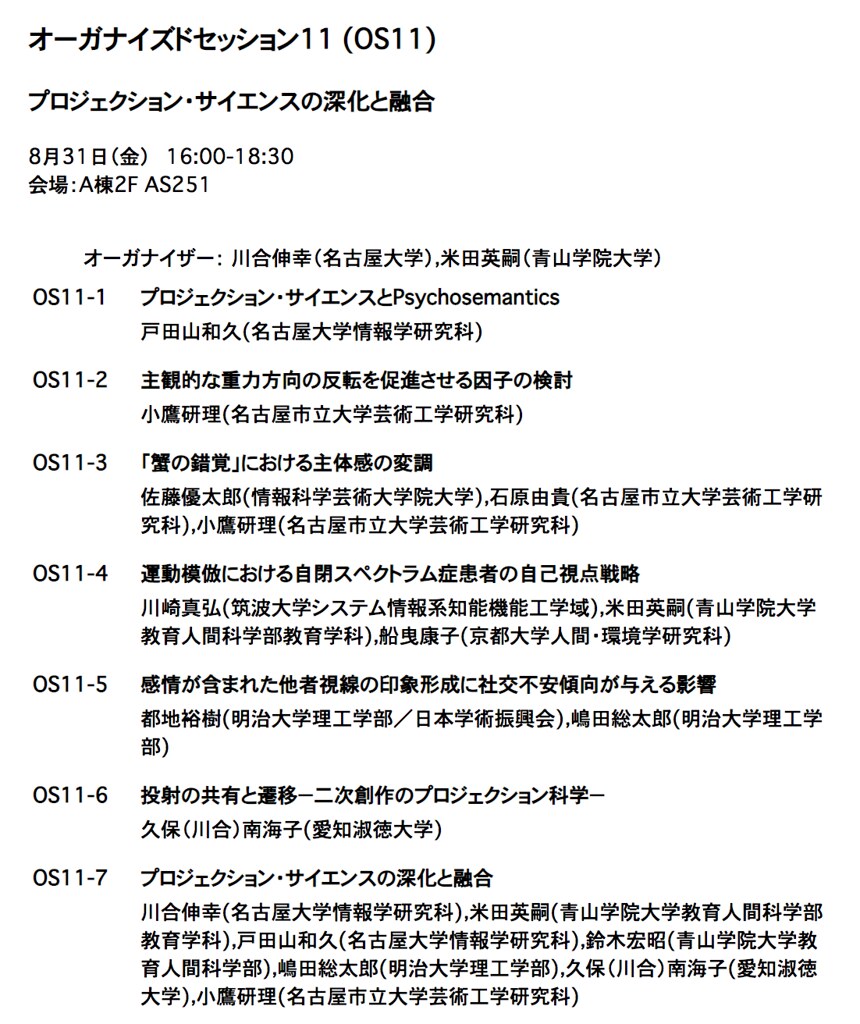

で、渋谷から帰ってきて、すぐにJCSS(認知科学会全国大会、立命館)ヘ。佐藤優太郎くんは蟹の錯覚の口頭発表。石原由貴さんが、動くラマチャンドランミラーボックスの新しい実験のポスター発表。僕が、主観的な重力反転に関する口頭発表。僕と佐藤くんの発表は、OS(オーガナイズド・セッション:プロジェクション・サイエンスの深化と融合)として一般に公募された(招待講演を除く)5件の発表のうちの二つとして選ばれている(そういえば、今回のOSに関しては、他の発表もかなりレベルが高かった)。

佐藤くんの学会デビューを含め、三人の発表とも無事に済んだのちに、OSのメンバーと懇親会へ。このとき一緒に飲んだメンバーのうち三人(鈴木宏昭先生、嶋田先生、米田先生、、)とは、6月のJSAI(鹿児島)でも一緒に飲んでいて、僕自身、このコミュニティーの中の先生たちとようやく打ち解けてきた一方で、この先生方は、ここ数年の認知科学会で極めて重要な役割を果たしている方々であることもようやく理解し始めてきており、そのような正統的なところで仕事を積み重ねて来た人たちが、異端でしかない僕の研究室の仕事に関心を示してくれているのは、非常に自信になる(いや、鈴木先生なんかは、実際のところ異端感丸出しですが、)。

蟹の錯覚、蟹の錯覚、蟹の錯覚、蟹の錯覚 pic.twitter.com/rlokLv5AlS

— 「」kenrikodaka (@kenrikodaka) 2018年8月31日

小鷹研がこれまでに生み出してきた、現象レベルに響く数々の怪しげな体験装置の土台には、知覚における認知神経科学的な説明原理に対する強い信頼があるわけで、この点でブレないことが、<小鷹研的>としか言いようのない拮抗したバランスを維持していくうえで、非常に本質的なわけです。僕は、工学的な説明原理だけで何かを発表するということに、全くモチベーションを感じないし、そんなことは恥ずべきことだとすら思っている。研究室を立ち上げて5年程が立って、ようやく認知科学系の学会の中で小鷹研的な仕事を拾い上げてくれる場ができてきたというのは、(全く期待していなかったわけだけど)結構大きな出来事なのかもしれない、と思っている。

まずはこれから1ヶ月、2ヶ月で、今回の発表でもかなり好評だった、重力反転の実験をはやくやり直して、トップジャーナルに送り込みたい。

JCSSから帰って来てすぐ、9月15日から愛知県芸で開催される、映像学会のメディアアートの展示『拡張する知覚』のための作品を個人で出品するための準備にとりかかる。

実質、制作期間は一週間程。

何か勝算があったわけではないが、IAMASを卒業して以降、アートの領域で、10年間以上も何も発表してこなかったわけだ。僕の無意識には膨大な数の引き出しが手つかずのまま眠っていることだろう。根拠はないけど、なんかおもしろいものが作れる気がした。とにかく時間がないので、ひたすら手を動かしていくなかで、「ボディジェクト指向」と「公認候補」という二つの作品ができた。

「公認候補」は、ここ数年の(もう終わったとすら言われている)ポスト・インターネットに対する関心がモロに出たもの。もちろんモチーフの違いに僕個人の趣向性みたいなものが表出しているのだろう。いずれにせよ、自分が過去数年の間で意識的に吸収して醸成されてきたポストインターネット的な関心フレームの範疇で幅を利かせている、比較的明確な世界イメージの中の一つをある程度正確に切り出していくような制作プロセスだったような気がする。このある種、近年のメディアアート「ぽい」ものを一つ、自分の身体を通して出力してみることは、僕自身が先に進むために、何としても必要なことだった。

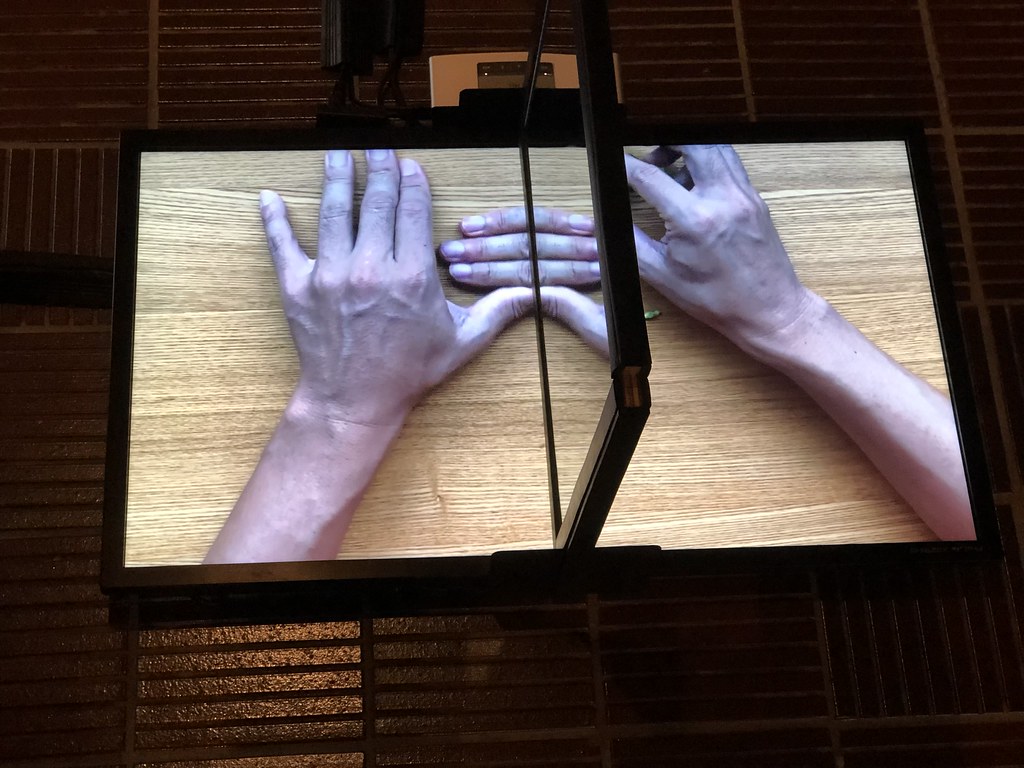

さて、問題は無論、「ボディジェクト指向」の方である。

この映像インスタレーションは、展示でも(そしてtwitterでも)、多くの人に強い印象を与えることになったが、これを世界で一番最初に体験したのはまぎれもなく制作者である僕自身なのであり、その得体の知れないものと最初に遭遇した時の強烈な変な感じは、まだ、頭の中のどこかにトラウマみたいに残っている。両面の鏡で仕切られた映像の一方の半面で三本の指を動かす、という基本的なアイデアを得たのちに、もう一方の半面をどうするかについては、多少の思案が必要だったが、半ば対称的なかたちで三本の棒状の野菜を並べる、というアイデアに至った時に、これは我ながらとてつもない快作を生み出すことになるぞ、という実感を得た。斜め向こうから突然に得体の知れないものが降ってきて、自分があらかじめ設定していた制作の評価基準の指標性そのものが無効化してしまうような感覚。これぞ制作の醍醐味。この大学に来てから、自分自身はろくに作品作ってないくせに、学生の作品に「つまらない」「つまらない」を(口に出すか出さないかは別にして)連発してきて、さて自分自身が作る段になって「つまらない」ものしか出てこなかったらどうしようという一抹の不安もなきにしもあらずだったんだけど、いままで見てきたうちの学生のあらゆる作品にも増して変な作品を38のおっさんが作ることができたので、これからもためらわずつまらないものに対してはつまらないといい続けたいと思う。

(180923中日新聞朝刊なごや東版13面)

さて、少し真面目な話。

ぼくは制作過程において、その制作(されつつあるある)物によって、制作者自身が変容するような体験の生まれる余地がなければ、(いくら思った通りのものができたのだとして)その結果生まれた制作物が<鑑賞者>の気持ちを深いところで揺り動かすことは難しいんじゃないかと思ってる。そして、これは、一人の人間が何かを辛抱強く作り続けること、そのようにして(自称)作家という営みを長きにわたって続けていくうえでも極めてクリティカルな条件なのでもあると思う。僕はIAMASを卒業して、ロボットの研究をやっているときも、プライベートで実験映像の制作を作っていたりしたけれど、途中で何かが決定的に枯渇するのを感じて、制作者であることから降りた。僕みたいに、何か特定の社会的な動機に触発されて制作するのではない人間にとって、この<空っぽ>感の感知は、制作における死刑宣告に近い。それから10年ほどの時間を経て、また何か制作のための動機を得たのは、僕がその間、何かしら善行を積み重ねていったとか(仮にそんな美談があったとして)決定的な不幸に見舞われたとか、そういうパーソナルな(あるいはNHKプロフェッショナル的な、とってつけたような質の悪い)ストーリーを吟味してみる手前で、まず何よりも、<10年という歳月が経過した>という、身も蓋もない物理的事実が先行している。意識的に何かを考えようがぼーっとしていようが、不可避的に変遷していく時代の空気の中で、無意識は自らの風景にそのままでは上手く染まらない種々の多国籍なイメージを取り込み、新しいものと旧いもの、あるいは新しいもの同士を付き合わせて、折り合いがうまくついたり、つかなかったりで、至るところに(複数性を担保する)緊張が自己組織化されていく。それらは、無意識が勝手にすすめていくことだし、そのプロセスを走らせるために根本的なところで要求されるものが<時間>なのだ、と考える。「制作」というのは、その種の緊張を解きほぐして(それによって無意識の風景は再組織化されるだろう)、見えるかたちで具現化するようなところがあるのだと思う。だから、僕が最近よく言っていることだが、当人にとって意義深い制作というのは、全く新しいものをゼロから発明するというのではなく、深いところで既視感のあるものを取り出してくることだと思うし、今回の「ボディジェクト試行」の制作における「未知なるもの」との遭遇は、一方では、僕がここ5年ほどの間で積み重ねてきた「からだの錯覚」の研究で、既に予感されていたものでもあるはずだ。そう。ひらめくための準備は、はじめからできていた。

これから10月・11月と、対外的には小鷹研はお休みして、12月以降、また大きな動きがあります。お楽しみに。